Hay historias que no duelen por lo que cuentan, sino por lo que callan. Y la de Camille Claudel es una de esas. No es solo la historia de una escultora brillante, adelantada a su tiempo. Es la historia de una mujer traicionada por todos. Por su época, por sus colegas, por el hombre al que amó… y, lo más devastador, por su propia familia.

Camille nació en 1864. Y murió en 1943, olvidada en un hospital psiquiátrico público de Francia, donde pasó encerrada más de la mitad de su vida. ¿Su crimen? Ser mujer, ser artista y atreverse a ser libre.

Llegó a Paris cuando la Escuela de Bellas Artes cerraba las puertas a cualquier mujer pero aun así Camille lucha por su propia formación. No puede estudiar donde estudian los hombres, así que se forma en talleres alternativos, con otros artistas que aceptan alumnas. Lo que sigue es una tormenta: conoce a Auguste Rodin, se convierte en su amante, en su colaboradora, en su igual. Esculpen juntos, trabajan codo a codo, se nutren mutuamente. Muchas de las obras más conocidas de Rodin tienen el eco, la energía, la sensibilidad de Camille. Pero el mundo no estaba preparado para reconocerlo.

Cuando la relación se rompe —porque él sigue con su pareja de siempre, porque no la elige, porque prefiere su lugar de maestro intocable a compartir el pedestal—, Camille se queda sola. Y lo que viene después no es solo una separación. Es una caída. Empieza el desprestigio, la invisibilidad, la ruina. Nadie compra sus obras. Nadie la defiende. Vive aislada, desconfiando de todos, en un mundo que dejó de escucharla.

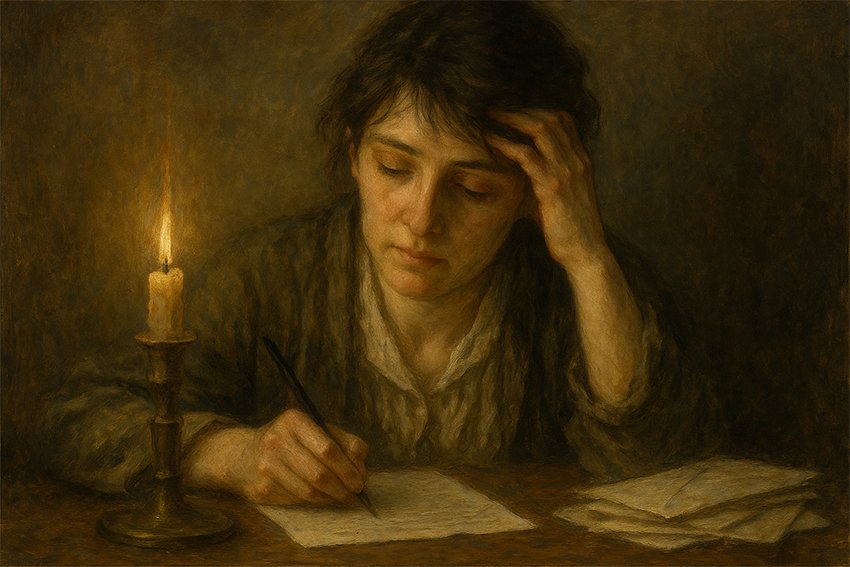

Su hermano, Paul Claudel, es una figura pública: poeta, diplomático, académico. Católico ferviente, conservador, de esos que salvan el alma desde el púlpito, pero olvidan que la caridad empieza en casa. Y la casa decide que Camille es una vergüenza. Una mujer incómoda. Una artista que ya no conviene. La encierran en un hospital psiquiátrico cuando tiene 49 años. No hay diagnóstico claro. No hay amenaza real. Hay cartas. Cartas que ella escribe una y otra vez durante tres décadas. Pide ayuda. Suplica una visita. Clama por justicia. Pero nadie contesta.

Ni su madre. Ni Paul. Nadie.

Los médicos, incluso, llegan a decir que puede salir. Que está lúcida. Que no representa ningún peligro. Pero la familia se niega. La prefieren encerrada. Callada. Oculta. Como si fuera una herida vergonzosa. Como si fuera un problema del que uno se deshace firmando un papel.

Y así pasa sus últimos treinta años. Sin esculpir. Sin libertad. Sin voz.

Muere prácticamente de hambre el 19 de octubre de 1943. Sola. Abandonada. Sin despedida. Sin ceremonia. Sin familia. La entierran en una fosa común. Sin nombre. Sin flor.

Pero la historia no terminó ahí. Porque el barro tiene memoria. Y la obra de Camille resistió. Sus esculturas, profundas, salvajes, bellas, siguen hablando. Gritando. Preguntando. Hoy su nombre brilla al lado del de Rodin, como siempre debió ser. Existe un museo dedicado exclusivamente a su obra, a las afueras de París. Y cada vez más gente quiere saber quién fue. Quiere escuchar su voz.

No es una historia de derrota. Es una historia de injusticia, sí. De crueldad, también. Pero sobre todo, es una historia de reparación. Hablar de Camille Claudel no es mirar al pasado. Es nombrar a todas las que fueron silenciadas. Es reconocer que la sensibilidad, el arte y la fuerza de una mujer pueden sobrevivir incluso al olvido.

Camille no está muerta.

Mientras la recordemos, sigue moldeando el mundo con sus manos.